|

|

Pegasus-Onlinezeitschrift VI/2+3 (2006), 76

Michael Lobe

Totus mundus agit histrionem

Maskenmenschen bei Martial und Robert Gernhardt

I. Der histrionische Sozialcharakter als Typus des Gegenwartsmenschen

Als William Shakespeare auf dem Globe Theatre die berühmte Aufschrift Totus mundus agit histrionem(1) anbringen ließ, konnte er nicht ahnen, dass rund vier Jahrhunderte später aus der Erkenntnis vom Wesen der Welt als Theater ein medizinischer Befund werden würde.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt in ihrer statistischen Klassifikation von Krankheiten (ICD)(2) aus dem Jahre 1992 unter die „Mental and Behavioural Disorders“ die sog. „Histrionic Personality Disorder“ (HPD), die histrionische Persönlichkeitsstörung.(3)

Ihre Symptome sind dramatische Selbstdarstellung, ein theatralisches Auftreten bzw. übertriebener Ausdruck von Gefühlen, ferner leichte Beeinflussbarkeit durch andere Personen oder äußere Umstände, emotionale Oberflächlichkeit, die ständige Suche nach aufregenden Erlebnissen und das Bestreben, stets im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen; nicht zuletzt unangemessen verführerisches Auftreten und die übermäßige Beschäftigung mit der eigenen physischen Attraktivität.

Der Medien- und Organisationspsychologe Peter Winterhoff-Spurk beschreibt in seinem Buch „Kalte Herzen. Wie das Fernsehen unseren Charakter formt“(4), wie die modernen Fernsehformate der Talk- und Reality-Shows zu einer Zunahme histrionischer Persönlichkeiten in der Gesellschaft geführt haben – wobei allerdings unklar bleibt, ob das Massenmedium diesen Menschentypus erst erschafft oder ob sich der histrionische Charakter die entsprechende Plattform für seinen Selbstdarstellungstrieb aussucht.

Die Psychologie vermutet als eine der möglichen Ursachen für diese Persönlichkeitsstörung früh erfahrene Bindungsunsicherheit. Allerdings dürfte auch die Transformation der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft mit ihren gewachsenen Anforderungen an die Selbstdarstellungs- und Präsentationsfähigkeiten der Arbeitnehmer eine Zunahme des histrionischen Sozialcharakters begünstigen.(5)

Pegasus-Onlinezeitschrift VI/2+3 (2006), 77

II. Laetinus - ein früher Histrio bei Martial

Mentiris iuvenem tinctis, Laetine, capillis,

tam subito corvus, qui modo cycnus eras.

Non omnes fallis; scit te Proserpina canum:

personam capiti detrahet illa tuo.(6)

Du spielst den Jüngling mit gefärbten Haaren, Immerfröhlich,

so plötzlich schwarzer Rabe, der du eben noch ein weißer Schwan.

Nicht alle täuschst du; kennt Proserpina dich doch als angegraut:

Die Maske vom Kopf wird dir bald jene reißen.

Auf einer ersten Verständnisebene lässt sich Martials Epigramm etwa folgendermaßen deuten: Laetinus, dessen sprechender Name Fingerzeig auf einen stets sich fröhlich gebenden Menschen geben dürfte, färbt sich die grau gewordenen Haare, um jünger zu erscheinen, als er ist. Seine durch die Haartinktur bewirkte Metamorphose wird durch die Vogelmetapher von Rabe und Schwan und der ihr innenwohnenden Farbkontrastierung von Weiß zu Schwarz augenfällig gemacht. So bildet die antithetische Struktur des Textes auf stilistischer Ebene den hier thematisierten Gegensatz von Fassade und Wirklichkeit ab. Dass die Veränderung von Laetins Äußerem auf artifiziellem und naturwidrigem Wege erfolgt ist, macht die Gegenüberstellung der Zeitadverbien subito und modo hinlänglich deutlich – schon die Antike wusste: natura non facit saltus. Ist Laetinus auch in der Lage, die Menschen zu täuschen, Proserpina, die Königin der Unterwelt und Herrin über Leben und Tod, wird er mit seinem Mummenschanz nicht hinters Licht führen können: Spätestens der Tod wird ihn als derjenigen Altersstufe zugehörig erweisen, der er zu entfliehen so aufwendig bemüht ist. Laetinus erscheint als Täuscher und Schauspieler, wie die Wahl der Verben (mentiris, fallis) und die der Schmink- und Theaterpraxis entlehnte Terminologie (tinctis, personam) offenbart. Im Vorgriff auf das zu erwartende Tun der Proserpina reißt Martial in der Geste des aufklärerischen Enthüllers der Laetinusfigur die Maske vom Gesicht – zur Erheiterung seines Publikums. So gelesen, bezieht das Epigramm seinen Reiz aus der witzigen Entlarvung eines trügerischen Zeitgenossen – doch dürfte damit die Aussage des Textes nicht erschöpft sein, wie ein Blick auf die Konnotationen beider Vogelnamen erweisen soll.

III. Laetinus als corvus

Wenn Laetinus in V. 2 als Rabe bezeichnet wird, meint dies zunächst die plötzliche Schwarzfärbung seiner Haare. Martials Zeitgenossen dürfte aber eine weitere Konnotation von corvus bekannt gewesen sein. Der Volksmund bezeichnete mit diesem Zoonym den fellator, indem er eine Analogie zum angeblichen Paarungsverhalten der Raben herstellte: corvi ore coeunt. Zeuge für diese Auffassung ist Plinius der Ältere:

Corvi pariunt, cum plurimum, quinos. ore eos parere aut coire vulgus arbitratur (…)(7)

“Die Raben gebären, wenn es sehr viel ist, fünf Jungen am Stück. Das gemeine Volk glaubt, dass sie diese mit dem Mund gebären oder zeugen.“

Pegasus-Onlinezeitschrift VI/2+3 (2006), 78

Vor diesem Hintergrund besehen, handelte es sich bei diesem Epigramm also zugleich um eine Invektive auf einen Homosexuellen, der sich durch das Färben seiner Haare für jüngere Liebhaber attraktiv zu erhalten sucht und nun der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Aber auch damit ist der Sinngehalt des Textes nicht vollständig ausgelotet.

IV. Laetinus als cycnus

Die Metapher des Schwans steht prima vista für die weißen Haare des Laetinus und damit für seine reale canities. Bedenkt man aber, dass bereits die alten Griechen diesen Vogel für ein Orakeltier hielten, dem Apoll die Gabe der Vorhersehung geschenkt hatte und das deshalb auch in der Lage war, den Zeitpunkt seines eigenen Todes zu kennen,(8) tut sich ein weiterer Verständnishorizont auf. Laetinus erschiene so als sterbender Schwan, als Mensch mit dem Bewusstsein seines bald bevorstehenden Todes, der sich und andere durch äußere Verjüngung zu täuschen sucht. Neben der unleugbar komischen träte dem Leser so auch die tragische Dimension der Figur vor Augen: Der sprechende Name Laetinus könnte dann als Hinweis auf einen Menschen zu verstehen sein, der sich Dauerfröhlichkeit und erschwindelte Jugend als Lebensprogramm verordnet hat, um dem ihm unerträglichen Gedanken an die Unabwendbarkeit des Todes zu entfliehen – eine Selbsttäuschung, die im letzten Vers gebrandmarkt wird. So gelesen würde sich das Deutungsspektrum des Textes, ausgehend vom individuellen Spott und invektivischer Komik, hin zu einer letztlich philosophisch-tragischen Fragestellung erweitern, die jeden Rezipienten angeht: Im Sinne des tua res agitur wird auf der Kleinkunstbühne des Epigramms die existentielle Frage aufgeworfen, wie auf angemessene Weise mit dem Faktum der eigenen Sterblichkeit umzugehen sei.

Mit dieser poetischen Technik des versteckten Tiefsinns erweist sich Martial einmal mehr als Meister der Behandlung großer Themen in kleiner Form.

Zur Vertiefung und Ergänzung sei Martials Epigramm im folgenden ein zeitgenössischer Cartoon aus der Feder des kürzlich verstorbenen deutschen Dichters Robert Gernhardt gegenübergestellt, der auf seine Weise die vorstehende Thematik behandelt.

Pegasus-Onlinezeitschrift VI/2+3 (2006), 79

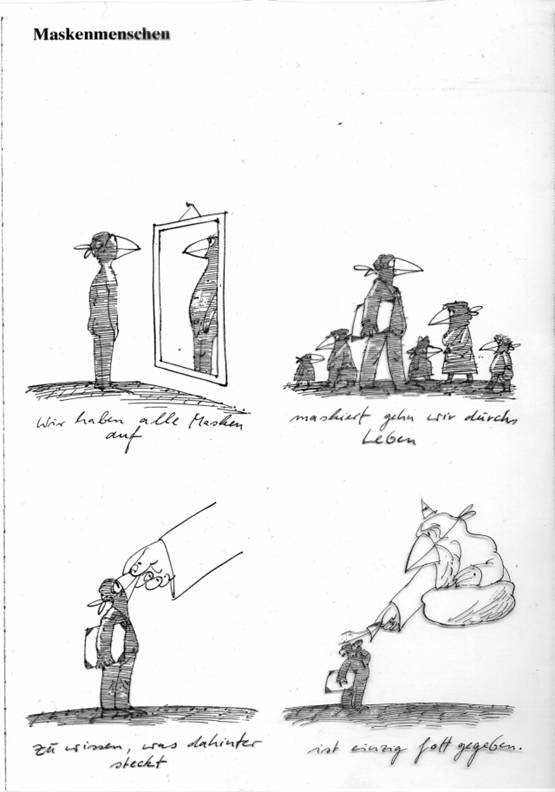

V. Robert Gernhardt: Maskenmenschen

Mit freundlicher Genehmigung des Verlages - die Abbildung stammt aus: Robert Gernhardt: Vom Guten, Schönen, Baren…Bildergeschichten und Bildgedichte. Zürich 2001, S. 542.

Pegasus-Onlinezeitschrift VI/2+3 (2006), 80

VI. Demaskierte Maskenmenschen - Versuch einer Deutung

Das erste Bild zeigt einen Menschen, der sich mit einer Vogelmaske verkleidet im Spiegel ansieht. Die Bildunterschrift bezieht den Betrachter sogleich mit ein und identifiziert ihn mit der verkleideten Gestalt vor dem Spiegel. So wird eine generelle Aussage über die condicio humana getroffen: Alle Menschen tragen eine Maske. Die Tatsache, dass die Gestalt maskiert vor dem Spiegel steht, könnte Symbol dafür sein, dass nicht einmal sie selbst sich ohne Maske kennt bzw. sich unmaskiert kennen will. Dargestellt wird hier also zum einen die menschliche Unfähigkeit zur Selbsterkenntnis, zum anderen der explizite Wille zur Selbsttäuschung.

Das zweite Bild erweitert den privaten Raum ins Gesellschaftliche, indem es in einer Straßenszene die Figur des ersten Bildes inmitten einer Schar ebenfalls mit Vogelmasken verkleideter Passanten zeigt. Die subscriptio nimmt den generalisierenden Ton der ersten Bildunterschrift auf und beleuchtet den Menschen in der Gesellschaft, der gezwungen ist, im Theater des Lebens eine Rolle zu spielen und seinerseits auf andere Rollenträger trifft. Weder erkennt er das wahre Wesen der anderen unter der Maske noch wird er seinerseits von den anderen erkannt. So sind die Maskenmenschen gezwungen, wie im Bild vorgeführt, aneinander vorbeizulaufen und sich gegenseitig etwas vorzuspielen – ein so absurd wie tragisch und komisch zugleich erscheinendes Gebaren.

Das dritte Bild zeigt den maskierten Menschen vor seinem Schöpfer, symbolisiert durch eine mächtige Hand, die ihm die Maske vom Gesicht zu reißen sich anschickt. Das Wörtchen „dahinter“ verweist auf die metaphysische Seite der dargestellten Situation, die wohl die des Todes sein soll. Hier scheint der Moment gekommen, endlich zu erfahren wer man zu Lebzeiten eigentlich war.

Das vierte Bild mit seiner Unterschrift enttäuscht diese Hoffnung auf Auskunft jedoch: Weder wird dem betroffenen Individuum noch der zurückbleibenden Nachwelt seine wirkliche Identität offenbar: „einzig Gott“ weiß um sie. Er ist, wie die Zeichnung zeigt, in der Lage, die Maske abzunehmen und hinter die sorgsam gehütete Fassade zu schauen. Witzigerweise ist Gott als auf einer Wolke schwebende Gestalt gezeichnet, die ihrerseits eine Vogelmaske trägt – ein Hinweis darauf, dass der Mensch zu dreifachem Scheitern verdammt ist: Er erkennt zu Lebzeiten weder sich noch andere, und selbst im Tode bleibt ihm Gott das ewig Unerkannte.

Es ist diese Bilderfolge Ausdruck der Weltsicht eines aufgeklärten Skeptikers, der die Lage des Menschen als zutiefst tragikomische beschreibt – und dies nicht aus distanzierter Haltung: Die Zeichenmappe mit ihren schwarzen Lederecken, die der Vogelmensch in den Bildern 2-4 in Händen hält, dürfte als Hinweis darauf zu verstehen sein, dass der Dichter und Maler Robert Gernhardt sich damit selbst porträtiert hat.

Pegasus-Onlinezeitschrift VI/2+3 (2006), 81

VII. Martial und Robert Gernhardt: eine kongeniale Fernverbindung

Vergleicht man antikes Epigramm und modernen Cartoon, fallen die Gemeinsamkeiten rasch ins Auge: Laetinus wie Gernhardts Maskenmensch versuchen, ihre Umwelt zu täuschen. Beide Male ist das Vogelmotiv von zentraler Bedeutung: corvus und cycnus bei Martial, die Vogelmaskerade beim modernen Schriftsteller. Auch werden beide Figuren durch eine Gottheit entlarvt: Proserpina reißt Laetinus die Maske vom Gesicht, im Cartoon ist es der christlich gedachte Gott, der im letzten Bild die Vogelmaske des Protagonisten lüpft. Und nicht zuletzt eignet beiden motivähnlichen Bearbeitungen die Mischung von Ernst und Heiterkeit, je nachdem, wie der Rezipient die Werke angeht: Bei oberflächlich-schnellem Konsum wird die komische Komponente überwiegen, einem tieferen Verständnis sich auch die tragische Dimension erschließen. So kann man bei beiden Dichtern geradezu von einer Technik des versteckten Tiefsinns sprechen, einer Dialektik von Scherz und Ernst. Robert Gernhardt selbst wehrt sich im Gedicht „Spassmacher und Ernstmacher“ gegen eine künstliche Trennung von Scherz und Ernst und umreißt so en passant seine Poetologie: „Sagt: Warum heißt man seit alters sie/ Gegensätze? Das Tiefe, das Flache? Sind nicht/ Verschwistert sie? Es gehet unmerklich/ Das Flache ins Tiefe. Es spüret der Fuß kaum/ Den schwindenden Boden des Schwimmers. Also/ Mischt sich der Tiefsinn dem Flachsinn, und jene, /Welche da glauben, sie würden noch flachsen,/ Wissen sie denn, ob sie längst nicht schon tiefsen?“(9) Thomas Steinfeld bestätigt die Selbstaussage Gernhardts an seinem Werk: „Das Verrutschen des Sinns, der plötzliche Umschlag in den Unsinn, die Erkenntnis der kleinen und großen Unangemessenheiten des Lebens waren bei Robert Gernhardt Akte von schierer Intelligenz, von tiefem Verstehen, ein Spiel mit dem Verhängnisvollen, Unabwendbaren.“(10)

Weitere Strukturähnlichkeiten zwischen antikem und modernen Dichter liegen auf der Hand: Beide Autoren genossen großen Publikumszuspruch, beider Werke waren und sind weit verbreitet. Martial behauptet voller Stolz von seinem Werk: Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos,/ meque sinus omnes, me manus omnis habet./ Ecce, rubet quidam, pallet, stupet, oscitat, odit./ hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent.(11)

Thomas Steinfeld konstatiert anlässlich des Todes von Robert Gernhardt Vergleichbares: „Robert Gernhardts Werk entwickelte sich außerhalb des großen Kunst- und Kulturbetriebs. (…) Aus diesem Milieu wuchs Robert Gernhardt hinaus, in die freie Kunst und in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und er blieb doch ein volkstümlicher Dichter.

Pegasus-Onlinezeitschrift VI/2+3 (2006), 82

Kein Künstler wird in Deutschland so geliebt, wie Robert Gernhardt es wurde.“(12) Ähnlich urteilt Martin Mosebach:

„Im Kreis der Neuen Frankfurter Schule wurde fern und frei von Kunstehrgeiz und Kunstwollen gedichtet; das satirische, humoristische, das Nonsens-Gedicht sollte seine Leser, die vielfach nicht zu den Konsumenten der offiziellen Literaturproduktion gehörten, vor allem unterhalten und amüsieren.“(13)

Beide Dichter eint zudem die Lust an der Pointierung. Für Martial hat das bereits Gotthold Ephraim Lessing in seiner berühmten Epigrammtheorie mit der Nomenklatur von „Erwartung“ und „Aufschluss“ nachgewiesen. Thomas Steinfeld bestätigt, dass die Technik der Pointe auch konstitutiv für Gernhardts poetisches Schaffen war: „Ja. Selbstverständlich liebte Robert Gernhardt die Pointe. Und was wäre dagegen zu sagen? Dass eine Pointe den Sinn eines künstlerischen Werkes abschließt, während dieser doch offen, frei und unerschöpflich zu sein habe? Wie albern.“(14)

Wer weiß? Vielleicht hat Robert Gernhardt den Epigrammatiker Martial in seiner Göttinger Gymnasialzeit kennen- und schätzengelernt – die dichterische Hommage an seinen Lateinlehrer Otto Kampe jedenfalls zeugt von mindestens ebenbürtiger poetischer Potenz und Pointierungskunst und sei deshalb zum Abschluss des Beitrages hierher gesetzt.

Auf den Lateinlehrer Otto Kampe (von Robert Gernhardt)(15)

Er ist wie Crassus sehr gerissen

und so beredt wie Cicero.

Wie Maecen ist er kunstbeflissen,

ein Wüstenfuchs wie Scipio.

Lukullus gleicht er als Genießer

an immer wohlgefülltem Tisch,

und gleich Ovid, dem Feind der Spießer,

so ist auch er kein kleiner Fisch.

Wie Tacitus ist er Erzähler.

Wie Seneca sucht er das Wahre.

Er hat wie Cato keine Fehler

und so wie Caesar keine Haare.

Dr. Michael Lobe

Franz-Ludwig-Str. 22

96047 Bamberg

Pegasus-Onlinezeitschrift VI/2+3 (2006), 83

(1) Nach E.R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1961, S. 149f. geht das Motto auf eine Petronparaphrase aus Johannes von Salisburys Hauptwerk Policraticus zurück: quod fere totus mundus iuxta Petronium exerceat histrionem. Zum Gedanken Shakespeare in his own words: "All the world's a stage, / And all the men and women merely players" (As You Like It 2.7.138-9)

(2) Die Abkürzung ICD steht für International Statistical Classification of Diseases.

(3) Quelle: http://www.mentalhealth.com/icd/p22-pe06.html. Der Begriff histrio ist etruskischen Ursprungs und meinte ursprünglich den männlichen Berufssschauspieler. Vgl. Livius 7,2,6: ister Tusco verbo ludio vocabatur.

(4) Erschienen bei Klett-Cotta 2005.

(5) Hübsch in diesem Zusammenhang ist die Übersetzung des Wortes histrio bei Walde-Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, als „Schauspieler“ und „Marktschreier“.

(6) Martial, ep. 3, 43. Text nach der Oxonensis von W.M. Lindsay 1902.

(7) Plinius Nat. hist. 10, 32

(8) Ein Reflex dieses antiken Glaubens findet sich auch in der Neuzeit. Vgl. Gruterus, Janus: Bibliotheca exulum: Seu Enchiridion Divinae Humanaeque prudentiae.- Frankfurt am Main, 1625, S. 531

(Quelle: http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/gruter/

gruter1/books/gruterusbibliotheca_441.html)

Cycnus imminente leto fit sibi ipse praefica.

Naenias sui celebrat cycnus ipse funeris.

(…) Cycnus supremum carmine excipit diem.

Fato propinquus cycnus ultimum canit.

Man denke auch an das geflügelte Wort für eine ungute Vorahnung “mir schwant etwas”.

(9) Robert Gernhardt: Über alles. Ein Lese- und Bilderbuch“, Frankfurt am Main 1998, S. 436.

(10) Thomas Steinfeld „Ein Punkt im Raum, ein Nichts im Sein“, SZ-Feuilleton vom 1./2. 07.2006, S. 11

(11) Martial ep. 6, 60. Text nach der Oxonensis von W.M. Lindsay 1902.

(12) Vgl. Thomas Steinfeld op. cit.

(13) Martin Mosebach, „Das Dichtersiegerglück“, SZ-Feuilleton vom 1./2.07.2006, S. 11. Martial selbst war sich bewusst, dass seine Texte eher der Kategorie Unterhaltung denn hoher Kunst, eher dem delectare denn dem prodesse zugerechnet wurden. Gerade das aber machte ihren Erfolg aus; vgl. Martial ep. 4,49, 9f. Illa tamen laudant omnes, mirantur, adorant.”/ Confiteor: laudant illa, sed ista – legunt. In das gleiche Horn stieß die bekannte Nachdichtung Lessings: "Wer wird nicht einen Klopstock loben ?/ Doch wird ihn jeder lesen ? - Nein./ Wir wollen weniger erhoben/ Und fleißiger gelesen sein."

(14) Vgl. Thomas Steinfeld, op. cit.

(15) Robert Gernhardt: Gesammelte Gedichte, Frankfurt am Main, 2005. Vgl. dazu unbedingt die geistreiche Deutung aus der Feder von Georg Wöhrle in der „Frankfurter Anthologie“ (FAZ vom 19.05.2006).